24 septembre 2025 Exclusif : des vétérans de Wagner règlent leurs comptes avec l’armée malienne.

Dans un documentaire révélé par Jeune Afrique, neuf mercenaires font le récit de leurs opérations au Mali. Ils n’ont pas de mots assez durs pour décrire les soldats maliens, volontiers présentés comme « lâches » et « incompétents », et donnent leur version du déroulement de célèbres batailles.

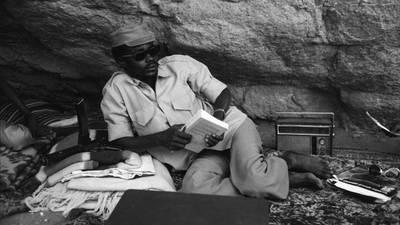

Assis dans un salon de thé de Krasnodar (Russie), les cheveux hirsutes, le visage dissimulé derrière des lunettes noires et un bandana à tête de mort, le mercenaire se remémore la pire défaite subie par lui et ses hommes, ceux de Wagner, sur le continent africain. « Après avoir roulé pendant 2 km, notre traducteur nous a informés que le contact allait débuter, dit-il. Nous avons immédiatement pris position, et, vingt secondes plus tard, les tirs ont commencé, de tous les côtés. Les gars qui étaient derrière sur un pick-up ont surgi devant nous. Mais, trop tard, on avait déjà des morts. »

C’était le 25 juillet 2024. Ce jour-là, la société militaire privée russe est vaincue à Tinzawaten, dans le nord du Mali, par les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) et les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). L’embuscade s’est rapidement transformée en une vaste bataille, à laquelle ont pris part des centaines de combattants. Elle durera deux journées éreintantes et causera de lourdes pertes aux Forces armées maliennes (Fama). Pendant près de deux mois, ces dernières peineront à récupérer les corps des 47 soldats tombés au combat et des 84 morts parmi leurs supplétifs russes.

Cette défaite achèvera de convaincre la junte malienne de la nécessité de se séparer de ce groupe de mercenaires coûteux et peu efficace, qu’elle avait fait venir dans le pays à la fin de l’année 2021 pour remplacer les forces françaises et internationales, congédiées après une décennie de conflit avec les jihadistes. En juin 2025, trois ans et demi plus tard, Wagner annonce officiellement son départ du Mali. Certains des mercenaires seront réintégrés dans les rangs de la nouvelle entité nommée Africa Corps, moins autonome que son illustre aînée. Mais un noyau dur refusera de voir son identité wagnérienne diluée par le ministère russe de la Défense.

Une partie de ces vétérans de la guerre au Mali sont aujourd’hui de retour en Russie. Enfin libérés de leur contrat et du silence exigé par la sécurité opérationnelle, ils se confient, dans un documentaire publié sur la chaîne Telegram publique « Oncles blancs en Afrique », proche du groupe Wagner. Diffusé en juillet 2025, à l’occasion du premier anniversaire de la mort des soldats du 13e SO, l’unité de Wagner défaite à Tinzawaten, ce film de 2 h 42, baptisé Marche sur l’Azawad, met en scène les témoignages de neuf mercenaires ayant combattu au Mali.

C’est la première fois que des anciens de Wagner s’expriment sur leur participation directe à cette guerre. Jeune Afrique a été en mesure de récupérer et de traduire l’intégralité des échanges, qui jettent une lumière nouvelle sur la façon dont ce groupe opérait, clandestinement mais en étroite collaboration avec les forces armées locales, qui n’ont jamais admis leur présence, malgré l’accumulation de preuves. Divisée en 13 sections, la vidéo passe en revue les batailles célèbres menées par Wagner pour reconquérir le nord du Mali. Si les témoignages n’éludent pas les échecs ni les difficultés relatives à la conduite des opérations, l’objectif propagandiste du film est clair : dépeindre le courage des mercenaires russes face à l’adversité, au manque de moyens et à « la lâcheté des Fama ».

Les soldats maliens ? Pas des « vrais guerriers »

Loin du respect mutuel et de la franche camaraderie, les hommes de Wagner emploient des mots durs pour parler des militaires maliens. « Lâches », « peureux », « incompétents », « voleurs »… À leurs yeux, les membres des Fama n’ont aucune des qualités qui forgent les « vrais guerriers ». « Le plus gros problème, c’était bien sûr nos alliés, qui volent tout, même les câbles », raconte un mercenaire ayant participé à la bataille de Tessalit, en octobre 2023. Derrière ses lunettes fumées, sa casquette et son cache-cou, il se remémore comment les Boïkis (surnom donné aux Touaregs du FLA) essayaient de les intimider.

Loin du respect mutuel et de la franche camaraderie, les hommes de Wagner emploient des mots durs pour parler des militaires maliens. « Lâches », « peureux », « incompétents », « voleurs »… À leurs yeux, les membres des Fama n’ont aucune des qualités qui forgent les « vrais guerriers ». « Le plus gros problème, c’était bien sûr nos alliés, qui volent tout, même les câbles », raconte un mercenaire ayant participé à la bataille de Tessalit, en octobre 2023. Derrière ses lunettes fumées, sa casquette et son cache-cou, il se remémore comment les Boïkis (surnom donné aux Touaregs du FLA) essayaient de les intimider.

« Mais on n’est pas facile à intimider, plastronne-t-il. Alors que nos alliés avaient peur du moindre bruit. Partout où ils nous voyaient sur la ligne de front, ils essayaient de se rapprocher et de se mettre sous notre protection. Par exemple, l’un des points d’appui montagneux était sous notre contrôle. Donc le groupe des alliés était avec nous. C’était un grand choc pour eux : ils subissaient des tirs de gros calibres. Alors ils s’asseyaient derrière des gabions, en se tenant les genoux. »

Le mercenaire renchérit, étrillant ses anciens frères d’armes. « Quand on nous tirait dessus au mortier, les Fama, avec leur peu de sang-froid, abandonnaient leur équipement et se mettaient à courir. C’était d’une lâcheté élémentaire. Et puis, les officiers maliens étaient dans l’incompréhension – ce qu’ils faisaient, pourquoi ils le faisaient. Ils ne comprenaient pas que s’il n’y avait pas eu la compagnie [Wagner], ils auraient été tout simplement tous détruits. »

Un épisode en particulier a mis en rogne les mercenaires russes. Après la défaite de Tinzawaten, les différentes unités de Wagner exigent de leur hiérarchie la possibilité d’organiser une opération de récupération des corps des camarades tombés au combat. Mais, rapidement, ils butent contre le commandement Fama « qui a essayé de tout arrêter, en [leur] mettant des bâtons dans les roues ». « Surtout avec le carburant. Ils sont même allés jusqu’à nous dire : “Voilà le carburant que nous vous donnons, et basta ! Il n’y aura rien d’autre”. Ils ont tout fait pour nous dissuader d’aller chercher nos gars. »

Cimenter leur image de héros

Cimenter leur image de héros

La tension monte dans le camp de Kidal, dont Wagner a repris le contrôle et où il a établi une base arrière. Pour éviter l’affrontement, les autorités locales de la ville doivent intervenir. « Ils ont compris qu’on irait de toute façon chercher les gars », martèle le mercenaire en casquette et tee-shirt noir, assis sur une terrasse du parc Kouban, à Krasnodar, une ville proche de la Crimée. « Ils ont alors commencé à chercher un compromis, en entamant des négociations avec les Gatia [Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés], les Touaregs pro-gouvernementaux, pour trouver un itinéraire qui réduirait les risques d’embuscade », ajoute-t-il. La colonne de 100 véhicules finit par partir le 30 septembre et essuie de nombreuses pannes. « Le sable s’infiltrait partout, les engins tombaient en panne, les filtres se bouchaient. Tout devait être réparé sur place. » Les soldats finissent par arriver sur les lieux de l’hécatombe et récupèrent les corps.A lire :

En repartant, ils piègent les équipements abandonnés sur place. « On a laissé aux “bergers” [surnom donné aux Touaregs] des petits cadeaux explosifs. On a miné le camion, et placé une charge de 10 kg sous les rations de maïs des Fama. [Une fois que nous étions] éloigné[s] d’à peine 10 km du spot où on avait récupéré les corps, il y a eu une grosse explosion. Apparemment, un bacha-bazi [terme qui désigne une pratique d’esclavage sexuel, et l’esclave lui-même, en Afghanistan] a décidé de goûter le maïs. » Le droit de la guerre a beau interdire de piéger des objets civils, les mercenaires de Wagner n’en sont pas à un crime près.

De retour à Kidal, les corps des soldats maliens tombés à Tinzawaten sont « tout de suite enterrés dans une fosse commune, près de la base, sans cérémonie ni monument », s’indigne un mercenaire de Wagner. « Ils ont simplement creusé un trou avec une pelleteuse, les ont enterrés et oubliés. » Un témoignage qui tranche avec celui du colonel-major Souleymane Dembélé, chef de la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (Dirpa), qui assurait alors que les corps des Maliens avaient « été inhumés dans le plus grand respect ».

L’homme à l’origine de ce documentaire est aussi celui qui se cachait derrière le canal privé ulta-violent des « Oncles blancs en Afrique +18 », dont Jeune Afrique a révélé l’existence. Il s’appelle Roman Vassilievitch Morin et est un ex-mercenaire de Wagner ayant servi en Libye et désormais créateur de contenu pro-Wagner. Il a également fondé une marque de vêtements néonazis. Mais ni les mutilations de cadavres ni les pendaisons d’enfants ne sont évoquées dans le film qui se veut à leur gloire. Pas même le faux charnier de Gossi, ou la tristement célèbre opération de Moura, ayant abouti au massacre de 500 civils, en mars 2022. À une seule occasion, il est fait allusion aux « gars du service spécial », chargés des interrogatoires de prisonniers – de nombreux témoignages de tortures existent.

Le documentaire se contente de narrer les faits d’armes de ses protagonistes, afin d’alimenter le mythe Wagner encore vivace dans les milieux paramilitaires russes, dans le but de cimenter leur image de héros à l’anonymat scrupuleusement préservé. Afin de ne pas nuire à celle-ci, à chaque fois qu’un interviewé mentionne le nombre de tués dans les rangs des mercenaires, il est censuré par un bip. Il en va de même pour les commentaires relatifs à l’impressionnante machine de désinformation installée par Wagner dans plusieurs pays du Sahel. Quant à la nature et aux montants des contrats négociés avec Bamako, cela reste un sujet tabou dans la bouche de ces soldats de l’ombre.

L’un d’entre eux admet cependant que l’un des objectifs était de « récupérer toutes les mines d’or », lors de leur reconquête du Nord malien, fin 2023. Ce mercenaire, pilote de drone, avait pour ordre de détecter la présence d’ennemis jihadistes ou rebelles, qu’il surnomme « les fantômes », sur les différents sites d’orpaillage entre Tessalit et Kidal. Il repère deux grandes mines, opérées par des dizaines de personnes. L’une située à 17 km et l’autre à 23 km de la base de Tessalit. Des missions seront déclenchées pour les reprendre. Sur le second site, les mercenaires s’attellent à un pillage en règle. Captant non seulement l’or, mais tout le matériel d’excavation : « Des machines-outils, des motos, des camions, on a pris tout ce qui pouvait servir. » Une partie du matériel sera utilisée pour renforcer les bases et construire une ligne de défense.

Près de 3 000 civils tués

Composé à la manière d’une lettre d’adieu consacrée aux camarades tombés au champ d’honneur, le documentaire sert aussi à justifier l’échec opérationnel que fut, pour Wagner, le Mali. Ainsi, chacun des mercenaires interrogés s’attarde sur les difficultés d’un environnement jugé « impraticable ». Les blindés s’embourbent sans cesse. Les ennemis sont insaisissables, le manque d’eau et de nourriture est chronique, le matériel, vétuste et les armes sont enrayées.

En trois années et demie d’une collaboration jamais assumée par Bamako, le nombre de civils tués a plus que doublé entre 2020 et 2024, selon les chiffres de l’organisation Acled, spécialisée dans la collecte et l’analyse de données sur les conflits armés. Quant aux « instructeurs russes » de Wagner, ils seraient impliqués dans la mort de près de 3 000 civils maliens.

Ce document exclusif nous révèle aussi que le Mali aura été le théâtre opérationnel final du fondateur de Wagner, Evgueni Prigojine. C’est non loin de Ber, en août 2023, que l’oligarque russe filmera sa dernière vidéo publique, accusant à nouveau le ministre de la Défense russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes. Quelques jours plus tard, son jet privé explosera en plein vol au-dessus de la Russie, provoquant sa mort et celle de tout le commandement du groupe.

Jeune Afrique

510 Vues